| |

|

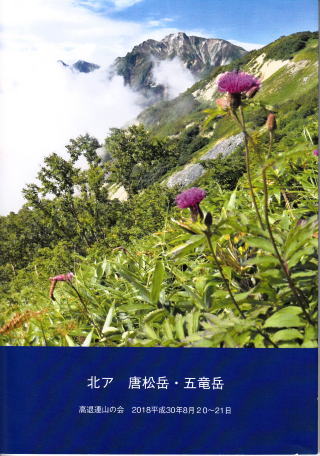

| 浅草岳(1585m) 会越国境の山に ヒメサユリ を訪ねる |

|

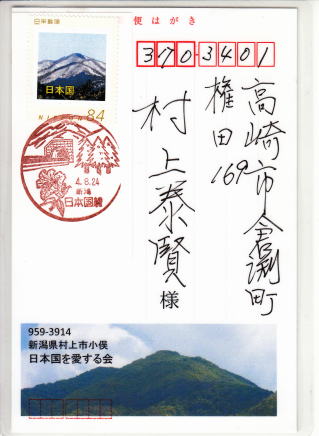

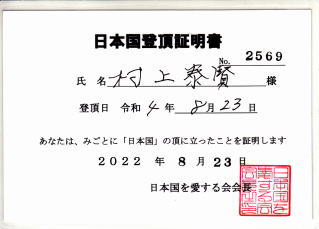

| 2023令和5年6月25日(日) 幹事(自称代表取締役)角田二三男 新井好司 小林達也 柴田栄 高橋守男 高柳邦彦 對比地昇 安田素彦 田中洋史 富田典夫 村上泰賢 |

|

▲ヒメサユリ 頂上近くの稜線 |

|

|

|

| ▲生物の専門家が3人も参加したから木や草の名前がポンポン出てくる | ▲ギンリョウソウ 林の縁にひっそりと |

|

|

| ▲10:08 最初のヒメサユリが出迎えてくれた。この花が目的で来たから、元気が出る | ▲ブナ曽根尾根 すごいぬかるみの登りが続く 下りには使いたくない道 |

|

|

| ▲ヤマグルマ | ▲ユキザサ |

|

|

| ▲10:13 登山口の駐車場(中央右)がずいぶん下になった。高曇りで薄日が射す好天 | ▲イワカガミ |

|

|

| ▲ベニサラサドウダン | ▲10:58 次第に高木帯から低木帯に登ってきた |

▲タムシバの咲き残り  |

|

| ▲11:05 前岳に着いた 山頂はもうすぐ | ▲雪田 少し急な雪田だがキックステップで登る 帰りは軽アイゼンを使用 |

|

|

|

|

|

|

| ▲シラネアオイ 前岳からの稜線 | ▲ワタスゲ 天狗の庭往復 小さな池塘だった |

|

|

| ▲田子倉湖 ガスが薄れ田子倉の只見沢登山口がはるか下に見える この上りはきつそう | ▲浅草岳 満員だった頂上を入叶津コースへ進んで休憩し、戻るとだいぶ空いていた 13:05 |

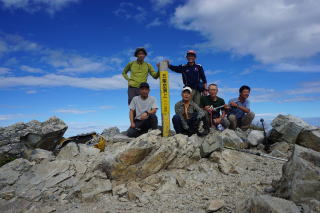

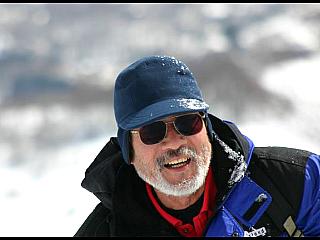

▲山頂で先日亡くなった梅澤正紘氏に黙祷した 登坂氏(86)が欠席で、今回は「老々介護・デイサービス登山」の平均年齢が少し若かった |

|

|

|

| ▲前岳からの下り は木道が少し続く 桜曽根コースは乾いている | ▲ウラジロヨウラク |

|

|

| ▲左手前ヤマグルマ 奥ミネカエデ | ▲左ゴゼンタチバナ と アカモノ |

|

|

| ▲浅草の鐘15:09 桜ゾネ広場のすぐ上 広場から林道をゆるく下って、ネズモチ平登山口へ | ▲駐車場15:58 朝は満車状態だった |

| |

|